Oleh Ilham Muhammad Yasir, RekturEksekutifRiauOnline

RIAU ONLINE, PEKANBARU - PEMILIHAN Presiden 2024 kembali menyajikan drama politik khas Indonesia: koalisi yang berubah-ubah, manuver elite yang tajam, dan rakyat yang terbelah dalam perang opini yang tak kunjung usai. Tapi Pilpres 2024 kemarin menyisakan satu hal yang lebih menyentuh inti demokrasi kita. Bukan hanya siapa yang menang, tapi bagaimana kemenangan itu dibentuk.

Untuk pertama kalinya sejak 2004, Pilpres diikuti oleh tiga pasangan calon: Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka, Anies Baswedan – Muhaimin Iskandar, dan Ganjar Pranowo – Mahfud MD. Namun keberagaman ini tidak otomatis menandakan kemajuan demokrasi. Justru sebaliknya, ia mengungkap paradoks politik elektoral Indonesia. Pilihan yang plural, tapi proses yang makin terkunci oleh elitisme dan penyempitan ruang kontestasi.

Threshold Terus Digugat

Presidential threshold kembali menjadi pintu masuk yang membatasi awal. Berdasarkan UU No. 7 Tahun 2017, pasangan capres hanya dapat diusung oleh partai atau koalisi partai yang memiliki minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional hasil Pemilu 2019. Syarat ini kembali terus menuai gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK), terutama karena Pilpres dan Pileg kembali dilakukan secara serentak. Namun, MK tidak bergeming. Threshold tetap berlaku. Maka kembali publik menyaksikan kontestasi yang dikunci di hilir oleh pembatasan di hulu.

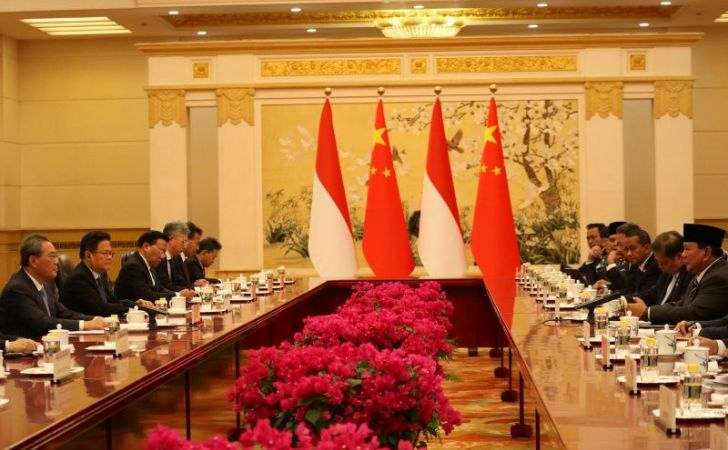

Prabowo Subianto, kali ini maju untuk keempat kalinya, mendulang kekuatan dari koalisi gemuk. Dengan didukung oleh Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, dan sederet partai non-parlemen, Prabowo mencalonkan Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo, sebagai cawapres. Gibran maju setelah Mahkamah Konstitusi, melalui putusan kontroversial, meloloskan syarat usia capres-cawapres dengan celah “pengalaman sebagai kepala daerah”. Putusan ini bukan hanya menimbulkan debat hukum, tapi juga mempertaruhkan marwah lembaga yudikatif yang semestinya netral. Banyak pihak menyebutnya sebagai titik balik turunnya standar etika konstitusi.

Politik Dikontrol

Di sisi lain, Ganjar Pranowo yang semula dijagokan sebagai penerus Jokowi dari PDI Perjuangan, akhirnya justru berseberangan. Bersama Mahfud MD, ia maju dengan dukungan PDIP dan partai kecil seperti Hanura dan Perindo. Sedangkan pasangan Anies-Muhaimin mewakili oposisi kuat, dengan dukungan PKB, NasDem, dan PKS, berupaya mengusung narasi perubahan dan anti-oligarki.

Namun kontestasi tiga pasangan ini tidak memperluas ruang demokrasi sebagaimana diharapkan. Justru sebaliknya, medan politik semakin dikontrol oleh elit dan narasi politik identitas. Polarisasi masih membekas dari Pilpres 2014 dan 2019, namun kali ini bertambah dimensi: bukan hanya Jokowi versus anti-Jokowi, tapi juga sentimen antielit, kesenjangan antarwilayah, dan narasi keadilan sosial versus stabilitas ekonomi.

Presiden Berpihak

Pemilu 2024 menjadi saksi bahwa kekuatan negara (state) dan penguasa (incumbent) menyatu dalam satu koalisi besar. Presiden aktif, yang secara etika seharusnya netral, menunjukkan keberpihakan yang terang-terangan, meskipun tidak formal. Mobilisasi kepala daerah, logistik politik, bahkan narasi pembangunan digunakan untuk mengkonsolidasikan kemenangan satu pasangan.

Rakyat tetap datang ke TPS. Partisipasi tinggi. Tapi partisipasi itu tidak menjamin kualitas pemilu. Karena yang sesungguhnya diuji adalah integritas proses, bukan hanya hasil akhirnya. Banyak pengamat menyebut Pemilu 2024 sebagai “pemilu paling kompleks” dalam sejarah pasca-reformasi. Kompleks bukan karena jumlah pasangan, tapi karena lapisan konflik kepentingan yang melingkupinya: antara hukum dan kekuasaan, antara etika dan kemenangan.

Legitimasi Politik Dinasti

Ketika hasil quick count diumumkan, pasangan Prabowo-Gibran unggul telak di atas 58 persen suara. Proses hukum di Mahkamah Konstitusi berjalan, namun kembali menyisakan keraguan publik. Publik mempertanyakan: apakah suara yang diperoleh adalah cerminan kehendak rakyat, atau hasil dari rekayasa sistematis kekuatan negara?

Yang lebih memprihatinkan adalah warisan politik dari pemilu ini. Politik kekeluargaan dan dinasti kini mendapat legitimasi publik. Setelah Gibran, jalan terbuka bagi nama-nama lain dari lingkaran keluarga kekuasaan untuk tampil. Jika sebelumnya dinasti politik dipandang sebagai kemunduran demokrasi, maka kini ia diinstitusikan dengan legalitas putusan pengadilan.

Pilpres 2024 mengingatkan kita bahwa demokrasi bisa berjalan dalam bentuk, tapi kosong dalam semangat. Bahwa keterbukaan jumlah calon tidak serta merta menjamin inklusivitas. Bahwa kemenangan tidak selalu lahir dari gagasan terbaik, tapi dari kekuatan terbesar.

Penutup

Saat Mahkamah Konstitusi akhirnya membatalkan presidential threshold pada Januari 2025, kita seperti terbangun dari mimpi panjang. Putusan ini datang terlambat untuk Pilpres 2024, tapi menjadi bekal penting untuk membangun ulang demokrasi pada 2029. Karena jika Pilpres 2024 adalah puncak dari eksklusivitas dan kooptasi kekuasaan, maka 2029 harus menjadi titik balik: tempat demokrasi dibersihkan, bukan dikooptasi. Semoga.***

*Dewan Pembina Yayasan Peduli Literasi Demokrasi Riau (YPLDR), Ketua dan anggota KPU Provinsi Riau 2019–2024 dan 2014 – 2019.